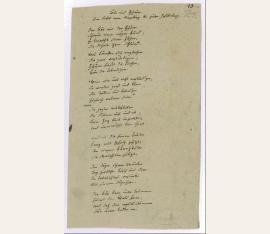

Dichter (1788-1866). "Bär und Hyäne. Eine Fabel vom Vorgebirg der guten Hoffnung." Eigenh. Gedicht. O. O. u. D. 16 vierzeilige Strophen auf 2 SS. 8vo.

4.500 €

(33926/BN29596)

"Der Bär mit der Hyäne | Schwur einen ew'gen Bund; | Er knirschte seine Zähne, | Sie dehnte ihren Schlund. | Wohl können sich vergleichen | Die zwei verständigen; | Hyäne frißt die Leichen | Bär die Lebendigen [...]". - Erstdruck im Deutschen Musenalmanach für das Jahr 1834.

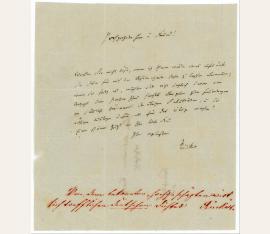

Dichter und Übersetzer (1788-1866). Eigenh. Brief mit U. [Wohl Berlin. ¾ S. Kl.-8vo.

2.000 €

(77604/BN50072)

An den Anatomen und Pathologen Robert Froriep: "Werden Sie nicht böse, wenn ich Ihnen wieder etwas aufbürde. Sie haben schon für mich eine Visitencharte [sic] stechen zu lassen übernommen; wenn sie fertig ist, möchten Sie nicht sogleich davon eine Anzahl dem Portier Ihres Hauses übergeben zum Herumtragen an sämmtliche Ordinarii der übrigen Fakultäten, u die nöthigen Auslagen dafür wie für das Übrige machen? [...]". - Mit einer annähernd zeitgenöss. Notiz zum Adressaten von anderer Hand am unteren Rand und einem winzigen Randeinriss; mit altem Sammlungsumschlag.

verkauft

„Die nackten Weisen“. Eigenh. Gedichtmanuskript (Titel und 20 Zeilen) o. U.

Autograph ist nicht mehr verfügbar

„Als Alexander zu den nackten Weisen | Gekommen war auf seinen Siegeskreisen; | Den nackten Weisen, die nicht Sorge tragen, | Wie sie sich kleiden und wovon sie speisen; | Befragt’ er sie um ihrer Weisheit willen, | Und diese Antwort ward ihm von den Greisen [...]“. – Vgl. Goedeke VIII, 160, 86 (Erstdruck im Musenalmanach für 1830). – Am unteren Rand ein von fremder Hand stammender Vermerk, der von anderer Hand, die den Namen des Dichters darunter setzt, mit Bleistift durchstrichen wurde. – Auf unbeschnittenem, leicht gebräuntem Papier. Friedrich Johann Michael Rückert war ein deutscher Dichter und Sprachgelehrter, der als Sprachgenie gilt. Er ist der Verfasser der erschütternden Kindertodtenlieder, in denen er den frühen Tod (Winter 1833/1834) seiner beiden Lieblingskinder beklagt. Sie umfassen 428 Gedichte. Die Gedichte erlangten Bekanntheit durch die Vertonung Gustav Mahlers. Der Historiker und Schriftsteller Hans Wollschläger nannte die Kindertodtenlieder „die größte Totenklage der Weltliteratur“. Den Liederzyklus Kindertotenlieder komponierte Gustav Mahler (1860-1911) zwischen 1901-1904. Mahler wählte fünf Texte zur Vertonung aus. Mahler hatte elf Geschwister, von denen sechs im Kindesalter starben. Seine Frau Alma konnte nicht verstehen, dass er 1904, während seine beiden Kinder vergnügt im Garten spielten, seine Kindertotenlieder komponierte: „Ich kann es wohl begreifen, dass man so furchtbare Texte komponiert, wenn man keine Kinder hat, oder wenn man Kinder verloren hat. Ich kann es aber nicht verstehen, dass man den Tod von Kindern besingen kann, wenn man sie eine halbe Stunde vorher, heiter und gesund, geherzt und geküsst hat!“ 1907 starb die gemeinsame Tochter Maria-Anna an Scharlach-Diphtherie.

Eigenh. Brief mit U. („Rückert“).

Autograph ist nicht mehr verfügbar

An den Greifswalder Germanisten Albert Hoefer (1812–1883), der im Jahr zuvor eine Übersetzung der „Urvasi“ veröffentlicht und nun um Rückerts Urteil gebeten hatte, der seinerseits auch schon eine Übertragung davon besorgt hatte: „Ihre Urwasi, für deren Zusendung ich freundlichst danke, habe ich mit der größten Theilnahme gelesen, und in dieser schönen wohlgelungenen Arbeit weder die gründliche Sanskritkenntnis noch die deutsche Sprachgewandtheit verkennen können. Gerne würde ich mein Urtheil darüber, Ihrem Wunsche gemäß, öffentlich aussprechen, wenn ich nicht mit den Berliner Jahrbüchern, in welchen allein ich sonst wo[h]l dergleichen that, ganz außer Verbindung gekommen wäre, durch Schuld meiner Fahrlässigkeit, indem ich dort manches früher übernommene, wie z. B. eine Anzeige des vortrefflichen Raghuwansa von Stenzler, schuldig geblieben bin. Doch ich wäre hier auch gar nicht zum Richter berufen, weil ich ja selbst Partei bin. Ein anderer möge zwischen Ihrer und meiner Leistung nach Befund richten; sie werden wo[h]l beide neben einander bestehen, Ich zweifle nicht, daß Sie bei den Kennern die verdiente Anerkennung finden werden; ob auch gewünschten Beifall bei der größern Lesewelt, die jetzt mit Allerweltsliteratur so überhäuft ist? [...]“ – Auf nachgedunkeltem Papier mit einem kleinen Rest von Siegellack. Friedrich Johann Michael Rückert war ein deutscher Dichter und Sprachgelehrter, der als Sprachgenie gilt. Er ist der Verfasser der erschütternden Kindertodtenlieder, in denen er den frühen Tod (Winter 1833/1834) seiner beiden Lieblingskinder beklagt. Sie umfassen 428 Gedichte. Die Gedichte erlangten Bekanntheit durch die Vertonung Gustav Mahlers. Der Historiker und Schriftsteller Hans Wollschläger nannte die Kindertodtenlieder „die größte Totenklage der Weltliteratur“. Den Liederzyklus Kindertotenlieder komponierte Gustav Mahler (1860-1911) zwischen 1901-1904. Mahler wählte fünf Texte zur Vertonung aus. Mahler hatte elf Geschwister, von denen sechs im Kindesalter starben. Seine Frau Alma konnte nicht verstehen, dass er 1904, während seine beiden Kinder vergnügt im Garten spielten, seine Kindertotenlieder komponierte: „Ich kann es wohl begreifen, dass man so furchtbare Texte komponiert, wenn man keine Kinder hat, oder wenn man Kinder verloren hat. Ich kann es aber nicht verstehen, dass man den Tod von Kindern besingen kann, wenn man sie eine halbe Stunde vorher, heiter und gesund, geherzt und geküsst hat!“ 1907 starb die gemeinsame Tochter Maria-Anna an Scharlach-Diphtherie.

„Die Schöne von Basra“. Eigenh. Gedichtmanuskript (Titel und 24 Zeilen) mit U. („Rückert“).

Autograph ist nicht mehr verfügbar

„Ein Mann in Basra sah ein blühend Weib, | Und sprach: Nie sah ich also frischen Leib; | Gewis[s] hat nie im Wachen noch im Schlummer | Die Glückliche besuchet Leid noch Kummer. | Sie lächelte und sprach: O Gottesknecht! | Ob Leid und Kummer hab’ an mich ein Recht, | Was Du nicht siehst aus meinem Angesichte, | Nimm ab aus dem, was ich Dir kurz berichte [...]“. – Vgl. Goedeke VIII, 167, 134 (Erstdruck in „Rheinisches Odeon“, 2. Jg., 1838). – Umseitig mit dem Rest einer e. Adresse. – Papierbedingt etwas gebräunt und mit kleinen Papierdurchbrüchen in den Faltungen sowie mit kleinen Randläsuren. Friedrich Johann Michael Rückert war ein deutscher Dichter und Sprachgelehrter, der als Sprachgenie gilt. Er ist der Verfasser der erschütternden Kindertodtenlieder, in denen er den frühen Tod (Winter 1833/1834) seiner beiden Lieblingskinder beklagt. Sie umfassen 428 Gedichte. Die Gedichte erlangten Bekanntheit durch die Vertonung Gustav Mahlers. Der Historiker und Schriftsteller Hans Wollschläger nannte die Kindertodtenlieder „die größte Totenklage der Weltliteratur“. Den Liederzyklus Kindertotenlieder komponierte Gustav Mahler (1860-1911) zwischen 1901-1904. Mahler wählte fünf Texte zur Vertonung aus. Mahler hatte elf Geschwister, von denen sechs im Kindesalter starben. Seine Frau Alma konnte nicht verstehen, dass er 1904, während seine beiden Kinder vergnügt im Garten spielten, seine Kindertotenlieder komponierte: „Ich kann es wohl begreifen, dass man so furchtbare Texte komponiert, wenn man keine Kinder hat, oder wenn man Kinder verloren hat. Ich kann es aber nicht verstehen, dass man den Tod von Kindern besingen kann, wenn man sie eine halbe Stunde vorher, heiter und gesund, geherzt und geküsst hat!“ 1907 starb die gemeinsame Tochter Maria-Anna an Scharlach-Diphtherie.

Eigenh. Schriftstück mit U. („Dr. Rückert“).

Autograph ist nicht mehr verfügbar

Vorlesungsbescheinigung für den späteren Schweinfurter Gymnasialprofessor und Schriftsteller Franz Schmidt (1810–1871): „Herr Franz Schmidt aus Tambach Stud. Theol. hat im Sommer 1832 meine Vorlesung über Sanskrit-Grammatik mit musterhaftestem Fleiße besucht“. – Friedrich Rückert war 1826 Professor für orientalische Sprachen und Literaturen in Erlangen geworden und beschäftigte sich übersetzend, lehrend oder sprachwissenschaftlich mit über 40 Sprachen; andere Hörer seiner Vorlesungen waren etwa der Kunsthistoriker Otto Mündler (1811–1870), der Philologe Joseph Kopp (1788–1842) oder der Mathematiker Johann Wilhelm Pfaff (1774–1835). – Stellenweise leicht fleckig und mit kleinen Manipulationsspuren am linken oberen Rand. – Beiliegend Carl Otto Edelmann: Blüthen aus Friedrich Rückerts Liebesfrühling. Offenbach, o. J. 4 Bll. Folio. Lose. - Friedrich Johann Michael Rückert war ein deutscher Dichter und Sprachgelehrter, der als Sprachgenie gilt. Er ist der Verfasser der erschütternden Kindertodtenlieder, in denen er den frühen Tod (Winter 1833/1834) seiner beiden Lieblingskinder beklagt. Sie umfassen 428 Gedichte. Die Gedichte erlangten Bekanntheit durch die Vertonung Gustav Mahlers. Der Historiker und Schriftsteller Hans Wollschläger nannte die Kindertodtenlieder „die größte Totenklage der Weltliteratur“. - Den Liederzyklus Kindertotenlieder komponierte Gustav Mahler (1860-1911) zwischen 1901-1904. Mahler wählte fünf Texte zur Vertonung aus. Mahler hatte elf Geschwister, von denen sechs im Kindesalter starben. Seine Frau Alma konnte nicht verstehen, dass er 1904, während seine beiden Kinder vergnügt im Garten spielten, seine Kindertotenlieder komponierte: „Ich kann es wohl begreifen, dass man so furchtbare Texte komponiert, wenn man keine Kinder hat, oder wenn man Kinder verloren hat. Ich kann es aber nicht verstehen, dass man den Tod von Kindern besingen kann, wenn man sie eine halbe Stunde vorher, heiter und gesund, geherzt und geküsst hat!“ 1907 starb die gemeinsame Tochter Maria-Anna an Scharlach-Diphtherie.

E. Albumblatt in arabischer Sprache und mit Datum und U. in deutscher.

Autograph ist nicht mehr verfügbar

Friedrich Rückert (1788–1866), Dichter. E. Albumblatt in arabischer Sprache und mit Datum und U. in deutscher. Berlin, 15. März 1843. 1 S. Qu.-schmal.-kl.-8°. Mit einer Beilage (s. u.). – Eines von insgesamt 37 losen Albumblättern (mit eben so vielen Eintragungen) aus der Stammbuchkassette des aus Braunschweig stammenden Theologiestudenten Friedrich Michael Engel, später Oberprediger in Braunschweig. Rückert, der 1841 als Professor für orientalische Sprachen an die Universität Berlin berufen worden war, zitiert hier einen Vers des arabischen Dichters Abu-Nuwas al-Hasan ben Hani Al-Hakami (auch Abu Nuwas oder Al-Hassan Ibn Haani, 757–814/5), der in deutscher Übersetzung lautet: „Ist nicht jeder sterblich und Sohn eines Sterblichen, ein Mann von Rang und Würde, tief verwurzelt in der Sterblichkeit? Wenn ein Mann von Verstand und Herz die Welt prüft, entlarvt sie sich ihm wie ein Feind in Gewändern eines Freundes“. – Bei den anderen Beiträgern handelt es sich vorwiegend um Kommilitonen und Freunde Engels, darunter auch einige ungarische Landsmänner. Die Eintragungen – die zumeist auf je einer Seite stehen, sich gelegentlich aber auch auf die Verso-Seite erstrecken – stammen aus den Jahren 1838 bis 1845 und sind in Berlin (17), Braunschweig (11) und Aachen (1) entstanden; acht weitere sind nicht lokalisiert. – Die reich vergoldete rote Lederkassette mit blindgeprägten Jagdszenen auf den Deckeln und imitiertem Goldschnitt sowie lithographierten Ansichten der Wilhelmshöhe und des Schwetzinger Gartens als Spiegel bzw. Deckblatt; der hintere Deckel etwas tintenfleckig. Beiliegend 13 leere Bll. und 1 Visitenkarte auf rotem Zelluloid; die Albumblätter meist mit umlaufendem Goldschnitt. – Beiliegend: Jörn Göres: Über ein Stammbuchblatt. [München], Gesellschaft der Bibliophilen, 1988. 11, (5) SS. Bedruckter Originalpappband. Qu.-gr.-8° (= Privatdruck der Fränkischen Bibliophilengesellschaft zu ihrem 40. Geburtstag). Darin der Erstdruck des Gedichtes. – Aus dem Besitz des Autors und langjährigen Leiters des Goethe-Museums Düsseldorf, einem Urgroßenkel des Stammbuchhalters.

Eigenh. Brief mit U. („Rückert“).

Autograph ist nicht mehr verfügbar

An den Verleger der Weidmann’schen Verlagsbuchhandlung in Leipzig über die bevorstehende zweite Auflage seines Lehrgedichtes „Die Weisheit des Brahmanen“ und mit dem Ausdruck seines Einverständnisses mit den vom Verleger angebotenen Bedingungen, „doch wünsche ich, wenn es möglich wäre, dass Sie den Ladenpreis ermäßigen, u. dann dafür mehr Exemplare drucken, ja, wenn es seyn müßte, etwas von meinem Honorar abzweigen, denn daran, sowenig ich Geld überflüssig habe, ist mir doch weniger gelegen als an dem Versuche, diese Weisheit, die bisher in einem sehr engen Kreise wirkte, noch in weitere Kreise ausgebreitet zu erleben [...]“. – Etwas angestaubt und mit kleinen Montagespuren am linken Rand.

Eigenh. Gedicht (17 Zeilen) mit U. („Rückert“).

Autograph ist nicht mehr verfügbar

Aus dem von Robert Schumann 1850 unter Op. 83 Nr. 2 vertonten Gedicht „Die Blume der Ergebung“: „Ich bin die Blum’ im Garten, | Und muß in Stille warten, | Wann und in welcher Weise | Du trittst in meine Kreise: | Kommst du als Stra[h]l der Sonne, | So werd‘ ich deiner Wonne | Den Busen leis‘ entfalten, | Und deinen Blick behalten [...]“. – Auf lachsfarbenem Papier; mit umlaufendem Goldschnitt; leicht (wasser)fleckig und knittrig. Friedrich Johann Michael Rückert war ein deutscher Dichter und Sprachgelehrter, der als Sprachgenie gilt. Er ist der Verfasser der erschütternden Kindertodtenlieder, in denen er den frühen Tod (Winter 1833/1834) seiner beiden Lieblingskinder beklagt. Sie umfassen 428 Gedichte. Die Gedichte erlangten Bekanntheit durch die Vertonung Gustav Mahlers. Der Historiker und Schriftsteller Hans Wollschläger nannte die Kindertodtenlieder „die größte Totenklage der Weltliteratur“. Den Liederzyklus Kindertotenlieder komponierte Gustav Mahler (1860-1911) zwischen 1901-1904. Mahler wählte fünf Texte zur Vertonung aus. Mahler hatte elf Geschwister, von denen sechs im Kindesalter starben. Seine Frau Alma konnte nicht verstehen, dass er 1904, während seine beiden Kinder vergnügt im Garten spielten, seine Kindertotenlieder komponierte: „Ich kann es wohl begreifen, dass man so furchtbare Texte komponiert, wenn man keine Kinder hat, oder wenn man Kinder verloren hat. Ich kann es aber nicht verstehen, dass man den Tod von Kindern besingen kann, wenn man sie eine halbe Stunde vorher, heiter und gesund, geherzt und geküsst hat!“ 1907 starb die gemeinsame Tochter Maria-Anna an Scharlach-Diphtherie.