Schauspielerin (1875–1961). Eigenh. Albumblatt mit U. O. O. u. D. 1 S. 8vo.

$ 85 / 80 €

(9161)

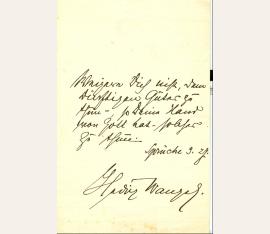

Hedwig Wangel (1875–1961), Schauspielerin. E. Albumblatt mit U. O. O. u. D. 1 Seite 8°. – „Weigere Dich nicht dem Dürftigen Gutes zu thun – so Deine Hand von Gott hat solches zu thun. Sprüche 3. 27“. – Hedwig Wangel war Charakterdarstellerin am Deutschen Theater Max Reinhardts in Berlin, zog sich aber – unter dem Eindruck eines Besuches bei der Heilsarmee – auf dem Höhepunkt ihre Karriere 1909 vom Theater zurück und betreute Haftentlassene. „1925 gründete sie bei Storkow in der Mark ein Heim für entlassene weibliche Strafgefangene, ‚Tor der Hoffnung’.

Um die finanziellen Mittel aufzubringen, spielte sie an verschiedenen Berliner Theatern. Im Zuge der Inflationsjahre und wegen mangelnder behördlicher Unterstützung wurde das Heim 1930 geschlossen. Nach Gastspielreisen holte Otto Falckenberg [sie] 1935 an die Münchner Kammerspiele. Dort und am Hebbeltheater in Berlin trat sie auch nach dem Zweiten Weltkrieg auf und leitete zeitweise die Theaterschule des Hebbeltheaters“ (DBE). Zudem war die Schauspielerin bis Ende der 50er Jahre in knapp 70 Filmen zu sehen..